CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

わんらいふ医療・介護相談室の伊藤です。

最近多くの研修に参加させていただく機会がありました。

まずは

「清新・星が丘・中央合同地域包括支援センター 居宅介護支援事業所新人ケアマネ研修会」

1~3年目の経験の浅いケアマネを対象にした事例検討会でした。

地域、事業所の垣根を越えてのグループワーク、初めましての方ばかりが集うグループであっても安心して自分の意見を言っても大丈夫、受け入れてもらえそうという空気感の中時間はあっという間に過ぎました。

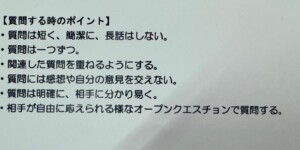

事例検討での質問する時のポイントとして写真の気を付けるポイントがあります。

私自身は事例提出者への発表者ではなかったのですが各グループ毎の発表者さんやファシリテーターさんの伝え方、話し方もこういう風に話すと相手に伝わりやすい!と勉強になるところが沢山ありました。自身も利用者さんやご家族にお話するときに質問の仕方について工夫をするとより深いアセスメントができていくのかもしれません。

次は大沢地域包括支援センターのヤングケアラー研修です。

ヤングケアラーとはヤングケアラーについて、日本ケアラー連盟は「障がいや病気のある親や祖父母など、ケアを必要とする家族がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行なっている18歳未満の子ども」と定義している。ケアが必要とされる家族には、親や祖父母だけでなく、兄弟姉妹やほかの親族の場合もあるという。

また、18歳~40歳未満のケアラーを若者ケアラーと呼ぶことがあり、ケアの内容は18歳未満とほとんど同じであるものの、ケア責任はより重くなる傾向にあるという。18歳になる前からケアが続いている場合と、18歳を過ぎてからケアが始まる場合とがある。

ヤングケアラー体験者の方の実情や想い、ヤングケアラーと呼ばれる子どもの負担が目に見えるようなお芝居もあり心に残る研修でした。ヤングケアラーという言葉も身近に感じる方もいればそうではない方もいるかと思います。

この研修を通じてケアマネージャーだけでなく地域の民生委員の方や相模原市職員の方ともお話をし情報交換や支援の体制、相談窓口について一緒に確認できたことが大きな学びになりました。

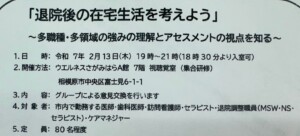

最後に「退院後の在宅生活を考えよう」~多職種・多領域の強みと理解とアセスメントの視点を知る~

事例をもとにグループワークのディスカッション形式での学習でしたがPT、OT、MSW、看護師、保健師、地域包括職員、そしてケアマネージャーと各職種ならではの気になる点、気が付く点、各専門職だからこその視点での話が活発に飛び交い他の研修に比べても長いグループワークの時間が設けられていましたが時間が過ぎるのが本当に一瞬でした。そして多職種が関わることでより深いアセスメント提案ができるのだな、自身もケアマネージャーとして利用者様の支援をする時に“チーム”という事を改めて意識して関わることでより良い支援ができるのではないかと大きな気づきをもらえた気がします。

他にも学びになった研修が沢山です。自分自身が単純な性格なので研修の機会をももらって行く度にすごい!感動!となる事が多いです。今後も研修に沢山出たいと思いますがいつでも柔らかい気持ちと頭で研修に望んで良い所を沢山吸収していけたらなと思います。